「雷紋」に隠された文化の深淵

ラーメン丼といえば、あの四角い渦巻きのマーク。あの不思議なトレードマークは一体何の模様か、気にしたことがある人はあまりいないでしょう。あの模様、実は「雷」なんです。「雷紋」と呼ばれ、なんと紀元前700年頃、殷や周の時代から青銅器によく使われていたようです。

雷が自然の脅威や天の恵みの雨をイメージさせるものであることから、この雷紋は、魔除けとして中国では高貴な家で好んで使われていました。つまり、雷紋は豊かさの象徴なのです。

雷紋のこの形は、右巻き左巻きが陰陽を表していて、この「陰陽の和するところに雷が鳴る」という意味があります。

このマークが日本のラーメン丼に広まったのは、1910年頃。石川県の本 清太郎が東京で故郷の九谷焼を広めるため、当時人気を博したラーメン店向けにラーメン鉢を作ったのがルーツです。九谷焼には雷紋がよく使われていて、そのラーメン鉢にも縁起が良いということで雷紋が取り入れられたようです。

つまりラーメン丼は、中国生まれの模様が使われた、日本生まれのものなんですね。

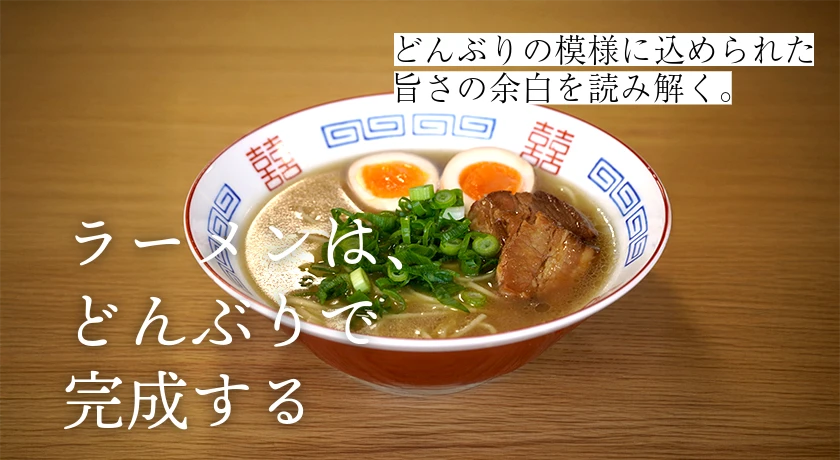

ラーメン丼には「龍」「鳳凰」「双喜紋」の模様も

ラーメン丼の図柄には、龍、鳳凰、双喜紋もあります。

まず、「龍」は中国では天帝の使者とされており、“甘露の雨を降らし、五穀を成就せしめる”といわれ崇められてきました。かつては皇帝以外には使用できない紋章でした。

それから、「鳳凰」は古代中国において幸運を招くとされる空想の鳥です。「鳳」が雄で皇帝の紋章、「凰」が雌で皇后の紋章とされています。

そして「双喜紋」。「喜」の文字を2つ並べた「喜喜」という文字に由来するもので、中国では新郎新婦が並ぶ結婚式、春節のお祝いなどに使われるおめでたい文字です。

ラーメン屋さんはもちろん、家庭で、中華料理屋で、町中華で……何気なく食べるラーメンのどんぶりは、実は美味しいだけでなく、食べる人の幸福を願うものであり、お店の繁栄を願うものでもあったんです。

雲文・波文

梅・竹・松

昔ながらのラーメン丼になぜ惹かれる?

昔ながらの、あの赤いラーメン丼には実は多くの工夫が取り入れられています。

まず、何といっても目を引くのがあの赤色。赤色はアドレナリンを分泌させ、興奮を促す作用があり、食欲が増進します。「美味しそう」「食べたい」と思わせる力があるんです。

また、高台丼・反高台丼という浅めで口が広い形状をしていることで、具材を多く盛り付けることができるうえ、スープがたっぷり入ります。さらに、底が高台になっていて、指に熱が伝わりにくく持ちやすい工夫があります。

実用的でもあり、食欲をそそる工夫もあり、中国の歴史を感じさせるものでもあるラーメン丼。

器ひとつでラーメン1杯の価値が変わる奥深さがあります。

コメント